mercredi, 01 février 2023

Quand un État est-il vraiment souverain?

Quand un État est-il vraiment souverain?

par Daniele Dell'Orco

Source : Daniele Dell'Orco & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/quand-e-che-uno-stato-e-davvero-sovrano

Le récent débat sur l'envoi de chars Leopard à l'armée ukrainienne a une fois de plus mis en évidence l'extraordinaire faiblesse de la (l'ancienne ?) locomotive de l'Europe : l'Allemagne.

Ce pays qui était considéré il y a encore quelques mois comme une puissance hégémonique sur le Vieux Continent s'est retrouvé littéralement mis à nu en l'espace de quelques mois et ce, dans plusieurs domaines: le domaine politique (l'instabilité persistante de l'ère post-Merkel), le domaine économique (la dépendance énergétique, la crise industrielle due aux sanctions) et le domaine militaire (l'armée réduite au niveau zéro).

Prise en tenaille, l'Allemagne a été contrainte de prendre des décisions contraires à son intérêt national en démantelant des années de planification politique en un temps très court.

C'est une bonne occasion d'utiliser l'exemple allemand comme étude de cas pour comprendre en quoi consiste réellement la "souveraineté" d'un pays.

Les macro-domaines qui donnent à une nation la possibilité d'être le maître de son propre destin (pour le meilleur ou pour le pire) sont au nombre de trois :

- la stabilité politique ;

- la puissance militaire ;

- la stabilité financière.

D'un point de vue politique, quelle que soit la forme de gouvernement que l'on puisse trouver dans les différents pays du monde, un leadership fort dans le cas des autocraties, une confiance massive dans le parti/leader dans les démocraties illibérales, ou un large consensus électoral dans les démocraties libérales (ou un système bipolaire derrière lequel se meut un État profond cohésif, rendant les élections non pertinentes sur de nombreuses questions) sont indispensables pour permettre à un gouvernement de prendre des décisions politiques, économiques (approvisionnement en énergie, État-providence, fiscalité, etc.) et militaires.

Cette dernière instance, l'instance militaire, est un outil indispensable pour affirmer sa souveraineté, a contrario des options prises pendant plusieurs décennies successives, où, dans de nombreux pays européens (en premier lieu ceux qui sont sortis perdants de la guerre mondiale comme l'Italie ou, précisément, l'Allemagne) régnait l'axiome selon lequel il serait plus sage d'externaliser la défense et de réduire les dépenses militaires au minimum parce que "vous pouvez construire des jardins d'enfants avec cet argent". Et c'est ce que nous constatons avec la guerre actuelle: ceux qui disposent d'une armée puissante (Turquie, Israël, Chine, France, en plus des grands acteurs directement impliqués dans le conflit) prennent les décisions, les autres rentrent dans le rang, tête basse.

Une armée "puissante" se mesure évidemment en termes de nombre, mais aussi en termes de préparation, de polyvalence (par exemple, avoir une force aérienne forte et une marine faible ne rend une armée puissante que dans certains scénarios) et surtout de suprématie industrielle et technologique.

Ce point est fondamental: si l'on achète ses propres armements, ou si on les fabrique dans le cadre de ce que l'on appelle officiellement un "partenariat" mais qui est pratiquement un contrat de sous-traitance, on n'est pas souverain, car on n'aurait pas la possibilité de disposer librement de ses propres armes en cas de besoin. Le programme F-35 en est un bon exemple.

Il est développé par Lockheed Martin, BAE et Leonardo, avec de bons emplois (proportionnellement) pour tous.

Mais les technologies, le soutien, le contrôle de leur utilisation sont la prérogative d'une seule puissance (à de très rares exceptions près).

Le potentiel industriel va de pair. Si l'on dispose de ses propres technologies, qu'elles soient obsolètes ou extraordinairement avancées, il faut aussi avoir la capacité pratique de les traduire en armements (donc aussi en potentiel industriel, en matières premières, en personnel, etc.) ou de les contracter à l'étranger avec de "vraies" formes de partenariat.

La stabilité financière est en quelque sorte le ciment de tout cela, car dans le monde globalisé, elle est à toutes fins utiles une arme.

Une dette publique trop importante dans des mains étrangères rend vulnérable.

Un déficit trop important lie les mains des gouvernements et ne permet pas la réalisation du PIB.

Un PIB trop faible crée du mécontentement et de l'instabilité.

Une trop grande instabilité fait des économies la proie d'attaques financières et fait tomber les gouvernements.

Etc.

Aucune de ces sphères n'a la priorité sur l'autre, mais toutes sont autonomes et leur équilibre substantiel aboutit à la plus haute expression possible de la souveraineté.

Cependant, même en cas de déséquilibre, le fait de mettre l'accent sur deux d'entre eux, capable de minimiser les impacts de l'autre (l'exemple de la Turquie, en crise économique perpétuelle, est emblématique) pourrait être acceptable pour autant que l'on travaille sans cesse à les rééquilibrer.

Un déséquilibre dans deux, voire trois, de ces sphères ne peut en aucun cas rendre un pays réellement souverain, mais seulement en véhiculer le sentiment. C'est ce qui est arrivé à l'Allemagne: en temps de paix, elle semblait indestructible, avec le changement de décor, elle se découvre défaillante.

En utilisant ce simple miroir, il est possible de dresser une sorte de "bulletin" pour chaque étude de cas.

De mon point de vue, ces concepts montrent qu'en Europe (y compris au Royaume-Uni), aucun pays ne peut prétendre être véritablement souverain, à l'exception de la France. Laquelle a toutefois connu un déclin progressif au cours des dernières décennies, tant dans le domaine politique (elle est de plus en plus instable malgré une loi électorale qui la met autant que possible à l'abri des renversements antisystème) que dans le domaine financier.

En bref, son équilibre est précaire.

Mais au moins, elle est là.

D'où la raison pour laquelle, à ce jour, les destins de l'Europe ne se décident pas en Europe.

22:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, souveraineté, définition, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 janvier 2023

Karl Marx et les crimes malthusiens des élites humanitaires

Karl Marx et les crimes malthusiens des élites humanitaires

Nicolas Bonnal

Jamais la volonté exterminatrice des élites de Davos ne s’est montrée plus enragée et avérée que cette année; jamais la volonté d’en finir avec les pauvres de l’Europe n’a été aussi étalée au grand jour. Et en même temps on n’a jamais été si humanitaire et si écologiste et si désireux de préserver sans rire le climat ou la planète fût-ce au détriment de sept milliards de personnes choisies pour leur étique compte en banque.

Dans une page essentielle du capital (chapitre sur l’accumulation primitive), Marx montre que l’élite féodale britannique – qui dirige toujours ce monde d’une manière ou d’une autre – a toujours été humanitaire et écologiste. Elle est humanitaire à distance c’est-à-dire qu’elle aime le lointain (enfin, certains lointains) et qu’elle hait son prochain.

Le socialiste Hobson parlera de l’inconséquence (inconsistency) des impérialistes occidentaux. En fait ils savent ce qu’ils font; mais comme Tartufe ils tablent sur l’hypocrisie humanitaire qui sert en général à éliminer quelques millions – bientôt quelques milliards de personnes – avec l’aide des journaux qui n’ont jamais été que la voix officielle (voyez ce qu’écrit Marx sur The Economist par exemple) des maîtres. Mais comme nous parlions des victimes sans valeur, nous pouvons parler des missions à valeur humanitaire ajoutée. Armer l’Ukraine jusqu’à la disparition (déjà presque réalisée) de ce pays, de la Russie et de l’Europe abrutie par la sous-culture industrielle de la féodalité anglo-saxonne (cf. mes textes sur Céline, Zweig, Hesse…) sera ainsi le résultat de cette mission à forte valeur ajoutée humanitaire.

J’en reviens à Karl Marx qui parle de l’effarante duchesse de Sutherland qui est anti-esclavagiste :

J’en reviens à Karl Marx qui parle de l’effarante duchesse de Sutherland qui est anti-esclavagiste :

« Lorsque Mme Beecher Stowe, l'auteur de la Case de l'oncle Tom, fut reçue à Londres avec une véritable magnificence par l'actuelle duchesse de Sutherland, heureuse de cette occasion d'exhaler sa haine contre la République américaine et d'étaler son amour pour les esclaves noirs, - amour qu'elle savait prudemment suspendre plus tard, au temps de la guerre du Sud, quand tout cœur de noble battait en Angleterre pour les esclavagistes, je pris la liberté de raconter dans la New-York Tribune [Edition du 9 février 1853. Article intitulé : The Duchess of Sutherland and Slavery. (N. R.)] l'histoire des esclaves sutherlandais. »

Comme on l’a dit l’aristocratie féodale britannique aime bien dépeupler (car le dépeuplement est décoratif). Marx explique encore :

« George Ensor dit dans un livre publié en 1818 : les grands d'Écosse ont exproprié des familles comme ils feraient sarcler de mauvaises herbes; ils ont traité des villages et leurs habitants comme les Indiens ivres de vengeance traitent les bêtes féroces et leurs tanières. Un homme est vendu pour une toison de brebis, pour un gigot de mouton et pour moins encore... Lors de l'invasion de la Chine septentrionale, le grand conseil des Mongols discuta s'il ne fallait pas extirper du pays tous les habitants et le convertir en un vaste pâturage. Nombre de landlords écossais ont mis ce dessein à exécution dans leur propre pays, contre leurs propres compatriotes. »

Et il revient à sa duchesse (pensez à Greta, Ursula, Angela, Jacinda, etc.) qui veut du pâturage :

« Mais à tout seigneur tout honneur. L'initiative la plus mongolique revient à la duchesse de Sutherland. Cette femme, dressée de bonne main, avait à peine pris les rênes de l'administration qu'elle résolut d'avoir recours aux grands moyens et de convertir en pâturage tout le comté, dont la population… »

On aime tous l’Ecosse des Highlands, beau désert pour touristes. Problème : on en a fait un désert (pensez aux incendies géo-ingéniérés d’Australie qui ont facilité la concentration d’esclaves urbains) :

« De 1814 à 1820, ces quinze mille individus, formant environ trois mille familles, furent systématiquement expulsés. Leurs villages furent détruits et brûlés, leurs champs convertis en pâturages. Des soldats anglais, commandés pour prêter main-forte, en vinrent aux prises avec les indigènes. Une vieille femme qui refusait d'abandonner sa hutte périt dans les flammes. C'est ainsi que la noble dame accapara 794.000 acres de terres qui appartenaient au clan de temps immémorial. »

On envoie ensuite les survivants des Highlands au bord de la mer (pensez au légendaire film écossais Local Hero) :

On envoie ensuite les survivants des Highlands au bord de la mer (pensez au légendaire film écossais Local Hero) :

« Une partie des dépossédés fut absolument chassée; à l'autre on assigna environ 6.000 acres sur le bord de la mer, terres jusque-là incultes et n'ayant jamais rapporté un denier. Madame la duchesse poussa la grandeur d'âme jusqu'à les affermer, à une rente moyenne de 2 sh. 6 d. par acre, aux membres du clan qui avait depuis des siècles versé son sang au service des Sutherland. Le terrain ainsi conquis, elle le partagea en vingt-neuf grosses fermes à moutons, établissant sur chacune une seule famille composée presque toujours de valets de ferme anglais. En 1825, les quinze mille proscrits avaient déjà fait place à 131.000 moutons. Ceux qu'on avait jetés sur le rivage de la mer s'adonnèrent à la pêche et devinrent, d'après l'expression d'un écrivain anglais, de vrais amphibies, vivant à demi sur terre, à demi sur eau, mais avec tout cela, ne vivant qu'à moitié. »

Dans Local Hero la jolie fille a comme des oreilles de poisson…

En réalité la chasse a toujours servi à dépeupler et à martyriser non seulement les animaux mais surtout les humains (Taine en parle dans son Tome I des Origines: le paysan a moins de droits que le gibier du noble); et l’activité de Nemrod sert à développer l’éternel programme malthusien.

Marx :

« L'amateur à la recherche d'une chasse ne met, en général, d'autre limite à ses offres que la longueur de sa bourse... Les Highlands ont subi des souffrances tout aussi cruelles que celles dont la politique des rois normands a frappé l'Angleterre. Les bêtes fauves ont eu le champ de plus en plus libre, tandis que les hommes ont été refoulés dans un cercle de plus en plus étroit... Le peuple s'est vu ravir toutes ses libertés l'une après l'autre... Aux yeux des landlords, c'est un principe fixe, une nécessité agronomique que de purger le sol de ses indigènes, comme l'on extirpe arbres et broussailles dans les contrées sauvages de l'Amérique ou de l'Australie, et l'opération va son train tout tranquillement et régulièrement.»

Purger le sol de ses indigènes tel est le mot du jour. La purge est devenue systématique et écologique. On complètera Marx par une relecture (voir mon texte) du génial Polanyi et des destructions du monde traditionnel par le développement industriel de la culture moderne: fabriquer des abrutis prit du temps.

Sources:

https://traficantes.net/sites/default/files/Polanyi,_Karl...

https://inventin.lautre.net/livres/MARX-Le-Capital-Livre-...

http://www.dedefensa.org/article/polanyi-et-la-destructio...

http://files.libertyfund.org/files/127/0052_Bk.pdf

17:39 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : karl marx, écosse, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, socialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 19 janvier 2023

Non à la société multiculturelle néolibérale! Oui à la communauté sociale identitaire!

Non à la société multiculturelle néolibérale! Oui à la communauté sociale identitaire!

Enric Ravello

Source: https://euro-sinergias.blogspot.com/2023/01/no-la-sociedad-multicultural-neoliberal.html

L'immigration de masse, le multiculturalisme, la substitution démographique sont la conséquence du paradigme idéologique actuel, de la superstructure idéologique - comme dirait Marx - qui détermine la structure sociale et économique. Ce paradigme, que beaucoup appellent désormais mondialisme ou mondialisation, n'est rien d'autre que le développement logique des principes de l'idéologie libérale. Pour guérir une maladie, la première chose à faire est de poser un bon diagnostic, d'examiner les symptômes et de déterminer la cause. Soyons clairs: le libéralisme est la cause principale de tous les problèmes angoissants dont souffrent les sociétés européennes aujourd'hui. Par conséquent, il est le grand ennemi à détruire.

Pour le libéralisme, l'homme naît "ex novo". C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie d'une communauté, d'une tradition ou d'une identité, il est simplement un individu qui est mû par son propre intérêt individuel et économique. D'une certaine manière, le libéralisme est la théorie de l'individualisme absolu, dans laquelle l'individu, sans racines, sans passé et sans mémoire, et donc égal et interchangeable avec le reste des hommes, s'associe à d'autres pour défendre ses propres intérêts, qui sont très majoritairement de nature économique. Cet amalgame d'intérêts particuliers crée la société, comprise essentiellement comme un marché.

Conçu comme un pacte minimal, l'État est un "moindre mal" qu'il faut réduire au maximum pour que ce soit le marché - le totem libéral - qui régule les relations entre les individus.

De cette même logique libérale découle le concept ambigu et liquide d'"intégration", qui, dans l'imaginaire libéral, se traduit par l'incorporation plus ou moins ordonnée dans la société marchande de nouveaux individus en tant que simples producteurs/consommateurs.

Nous, les identitaires, sommes l'antithèse, tant au niveau de ses principes que de son application, de la pensée libérale. Pour nous, la société n'est pas créée par un contrat commercial (principe libéral) mais par l'histoire, le patrimoine et la tradition (principe identitaire). Une personne naît avec un patrimoine et dans un environnement particulier, elle fait, dès le premier instant, partie d'un groupe, et ce sont ces groupes, les peuples, qui créent les États. Pour les identitaires, le "nous" précède et conditionne le "je", tandis que le "je", détaché du "nous", est la base de l'idéologie libérale, uniformisante et mondialiste.

C'est pourquoi nous soulignons que le concept d'intégration est un sophisme. Les cultures, qui ne naissent pas spontanément, sont l'expression mentale et formelle d'un peuple. Si ce peuple disparaît, sa culture disparaîtra également. Il ne faut pas confondre "intégration" et "imitation" (des formes extérieures et de l'accès au marché du travail) - ce qui est l'affirmation libérale. Une culture est quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus large et beaucoup plus complexe.

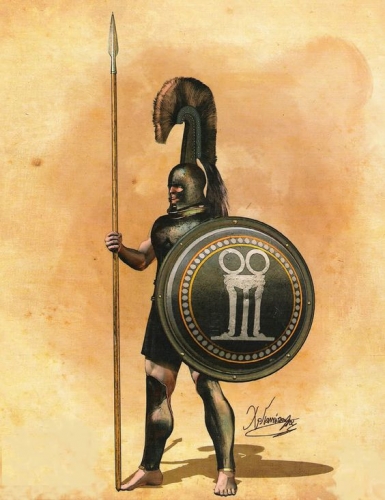

Dans la Grèce classique, berceau de la démocratie (le pouvoir du peuple), le "demos" était lié-légitimé avec l'ethnos. Elle n'a rien à voir avec un agrégat d'individus qui sont en relation les uns avec les autres par intérêt économico-marchand. Il est temps de retrouver le vrai sens de la démocratie.

Si la société est comprise comme une communauté qui partage des liens historico-culturels profonds, nous sommes aux antipodes du libéralisme et de son idée de réduire l'État au minimum. L'État est l'instrument politique de la communauté historico-identitaire et assurera donc la protection de tous ses membres et ne l'abandonnera pas à l'arbitraire injuste du "marché".

C'est pourquoi nous défendons un secteur public digne et fort qui assure la santé, les droits sociaux et l'éducation pour tous les membres de notre communauté nationale et populaire. Être identitaire inclut nécessairement un fort élément social, sinon c'est, soyons clairs, une trahison du peuple lui-même en tant que communauté organique.

Nous désignons donc le libéralisme comme l'ennemi absolu, ses œuvres et ses dirigeants, qui ne pourront jamais être une référence pour quiconque s'identifie à nos postulats, à titre d'exemple nous désignons l'infâme Margaret Thatcher et ses politiques néolibérales de privatisation du secteur public; nous récupérons la citation de Géraldine Vaughan, docteur en histoire et civilisation britannique, qui dans le cadre du référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014 disait: "l'idéologie thatchérienne s'est attaquée aux valeurs écossaises profondément ancrées dans l'idée de communauté". Les politiques néolibérales de Thatcher ont pulvérisé l'État, ce qui a été ressenti comme une attaque contre l'idée de communauté. Une tranchée idéologique et morale s'est ouverte entre les Écossais en conséquence.

Contre tout libéralisme, individualisme et mercantilisme. Nous luttons pour un "niveau de vie" décent dans la sphère socio-économique et un "mode de vie" qui nous est propre dans la sphère communautaire et nationale.

Enric Ravello

19:21 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : identité, néolibéralisme, communauté, ethnos, demos, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 13 janvier 2023

Partis et oligarchies expliqués par Pareto et Michels

Partis et oligarchies expliqués par Pareto et Michels

par Nicolas Bonnal

On parle d’oligarchies en France, en Amérique et en Europe. Voyons de quoi il retourne, car cette notion est vieille comme la lune.

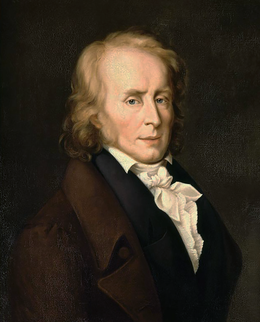

Dans son livre sur les partis politiques (sixième partie, chapitre deux), le légendaire Robert Michels reprend (et n’établit pas), à partir des théoriciens Mosca et Taine, sa thèse sur la loi d’airain des oligarchies. Et cela donne, dans l’édition de 1914 :

« Gaetano Mosca proclame qu'un ordre social n'est pas possible sans une « classe politique », c'est-à-dire sans une classe politiquement dominante, une classe de minorité. »

Michels indique aussi, sur la démocratie et son aristocratie parlementaire ou intellectuelle :

« La démocratie se complaît à donner aux questions importantes une solution autoritaire. Elle est assoiffée à la fois de splendeur et de pouvoir. Lorsque les citoyens eurent conquis la liberté, ils mirent toute leur ambition à posséder une aristocratie ».

Il sent la menace bolchévique et stalinienne trente ans avant qu’elle n’apparaisse. Il suffit pour lui de lire Marx (un autre qui le voit bien à cette époque est notre Gustave Le Bon) :

« Marx prétend qu'entre la destruction de la société capitaliste et l'établissement de la société communiste, il y aura une période de transition révolutionnaire, période économique, à laquelle correspondra une période de transition politique et « pendant laquelle l'Etat ne pourra être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat » ; ou, pour employer une expression moins euphémique, nous assisterons alors à la dictature des chefs qui auront eu l'astuce et la force d'arracher aux mains de la société bourgeoise mourante, au nom du socialisme, le sceptre de la domination. »

On aurait donc une oligarchie vieille maison (Blum) et une autre de déraison, celle des communistes. Mais la démocratie parlementaire occidentale a tendance aussi à servir la minorité des possédants. Seul Bakounine le reconnaissait – et Michels le rappelle :

« Bakounine était l'adversaire de toute participation de la classe ouvrière aux élections. II était en effet convaincu que dans une société où le peuple est dominé, sous le rapport économique, par une majorité possédante, le plus libre des systèmes électoraux ne peut être qu'une vaine illusion. “Qui dit pouvoir, dit domination, et toute domination présume l'existence d'une masse dominée”. »

Bakounine énonce dès 1871 : ce peuple (le Français) n’est plus révolutionnaire du tout. Il redoutait aussi les marxistes.

Michels fait au moins une bonne prédiction sur le socialisme autoritaire façon soviétique :

« Le socialisme fera naufrage pour n'avoir pas aperçu l'importance que présente pour notre espèce le problème de la liberté… »

Loin de promouvoir le fascisme comme le prétendent les gazetiers, Michels analyse son siècle. Sur l’Italie il écrit :

« Buonarotti dit que “La république idéale de Mazzini ne différait de la monarchie qu'en ce qu'elle comportait une dignité en moins et une charge élective en plus”. »

Michels subodore aussi un présent perpétuel puisqu’il cite le fameux Théophraste, contemporain d’Aristote et auteur des caractères qui inspirèrent ceux de La Bruyère. Sur les partis socialistes, les plus traîtres qui soient, et où que ce soit, il note cette évidence éternelle :

« Mais il existe un autre danger encore : la direction du parti socialiste peut tomber entre les mains d'hommes dont les tendances pratiques sont en opposition avec le programme ouvrier. Il en résultera que le mouvement ouvrier sera mis au service d'intérêts diamétralement opposés à ceux du prolétariat ».

Plus philosophique, ce point de vue qui montre que, comme Bruxelles ou le Deep State, toute bureaucratie échappe à son mandat et devient entropique et dangereuse :

« Le parti, en tant que formation extérieure, mécanisme, machine, ne s'identifie pas nécessairement avec l'ensemble des membres inscrits, et encore moins avec la classe. Devenant une fin en soi, se donnant des buts et des intérêts propres, il se sépare peu à peu de la classe qu'il représente.

Dans un parti, les intérêts des masses organisées qui le composent sont loin de coïncider avec ceux de la bureaucratie qui le personnifie. »

Sur cette notion de machine, étudier et réétudier Cochin et Ostrogorski. On comprend après que l’Etat finisse par servir la minorité qui le tient et en joue :

« Conformément à cette conception, le gouvernement ou, si l'on préfère, l'Etat ne saurait être autre chose que l'organisation d'une minorité. Et cette minorité impose au reste de la société l' « ordre juridique », lequel apparaît comme une justification, une légalisation de l'exploitation à laquelle elle soumet la masse des ilotes, au lieu d'être l'émanation de la représentation de la majorité. »

C’est que l’ilote se contente de peu : manger, boire, regarder la télé, deux semaines de vacances…

Après cette loi d’airain, les conséquences et les inégalités qui vont avec :

« … il surgit toujours et nécessairement, au sein des masses, une nouvelle minorité organisée qui s'élève au rang d'une classe dirigeante. Eternellement mineure, la majorité des hommes se verrait ainsi obligée, voire prédestinée par la triste fatalité de l'histoire, à subir la domination d'une petite minorité issue de ses flancs et à servir de piédestal à la grandeur d'une oligarchie ».

Plus grave, et plus amusante aussi, cette observation :

« Il n'existe aucune contradiction essentielle entre la doctrine d'après laquelle l'histoire ne serait qu'une continuelle lutte de classes, et cette autre d'après laquelle les luttes de classes aboutiraient toujours à la création de nouvelles oligarchies se fusionnant avec les anciennes. »

Et de conclure en souriant, sur le ton du vieil Aristophane :

« On est tenté de qualifier ce processus de tragicomédie, attendu que les masses, après avoir accompli des efforts titaniques, se contentent de substituer un patron à un autre. »

Une parenthèse personnelle: le brave député, le chef d’entreprise aisé, le bon ministre insulté du coin n’est pas un oligarque. Un oligarque est une tête pesante et pensante qui conspire pour contrôler et étendre ses réseaux sur le monde. Et personne n’a mieux défini les oligarques de la présente mondialisation que Frédéric Bernays, qui écrivait en 1928, longtemps avant les Brzezinski, Soros et autres Bilderbergs :

« La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. »

Bernays ajoutait froidement :

« C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé… nos chefs invisibles nous gouvernent en vertu de leur autorité naturelle, de leur capacité à formuler les idées dont nous avons besoin, de la position qu'ils occupent dans la structure sociale. Peu importe comment nous réagissons individuellement à cette situation puisque dans la vie quotidienne, que l'on pense à la politique ou aux affaires, à notre comportement social ou à nos valeurs morales, de fait nous sommes dominés par ce nombre relativement restreint de gens – une infime fraction des cent vingt millions d'habitants du pays – en mesure de comprendre les processus mentaux et les modèles sociaux des masses. Ce sont eux qui tirent les ficelles : ils contrôlent l'opinion publique, exploitent les vieilles forces sociales existantes, inventent d'autres façons de relier le monde et de le guider. »

Bernays ajoute que le président US devient un dieu :

« On reproche également à la propagande d'avoir fait du président des États-Unis un personnage à ce point considérable qu'il apparaît comme une vivante incarnation du héros, pour ne pas dire de la divinité, à qui l'on rend un culte ».

Pas besoin de fascistes avec des démocrates comme ça. On rappelle avec Onfray que Bernays inspirait Goebbels et que son oncle Sigmund Freud envoyait ses livres dédicacés à Benito Mussolini.

Sources:

Robert Michels – Les Partis Politiques – Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Flammarion, 1914 (archive.org)

Frédéric Bernays – Propagande (introduction)

Nicolas Bonnal – Nev le bureaucrate ; chroniques sur la fin de l’histoire (Kindle_Amazon)

19:26 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définitions, oligarchie, partis politques, vilfredo pareto, roberto michels, gaetano mosca, théorie politique, nicolas bonnal, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 10 janvier 2023

Le thomisme et la guerre juste

Le thomisme et la guerre juste

Carlos X. Blanco

Source: https://www.geopolitika.ru/es/article/el-tomismo-y-la-guerra-justa

L'Europe souffre une fois de plus dans la guerre et à cause de la guerre. L'Europe est à nouveau ce qu'elle a été trop souvent, un vaste champ de bataille. L'Europe est également un jouet aux mains de sa propre excroissance, l'anglosphère. Main dans la main avec une organisation militaire qui ne sert en rien la défense commune des Européens mais la défense des intérêts anglo-américains, l'Europe va vers son propre suicide. Elle se prête à la politique insensée d'expansion de l'OTAN vers l'Est, cherchant également à faire en sorte que l'anaconda s'enroula autour de sa proie, afin d'étrangler la Russie et de la laisser sans son cercle naturel de pays partenaires et de satellites.

Avec l'intervention militaire spéciale de l'armée russe en Ukraine, il est logique que les considérations philosophiques-morales et théologiques classiques de la guerre juste reviennent à notre esprit. Nous détestons la guerre et nous savons que ce cavalier de l'Apocalypse est la grande calamité qui plane sur l'humanité, la hantant depuis aussi longtemps qu'elle vit sous une forme civilisée à la surface de la terre. Mais cela ne fait pas de nous des pacifistes, car nous ne sommes pas non plus des utopistes naïfs, et nous voyons une grande folie et un grand fanatisme dans le pacifisme. Ce pacifisme est une folie alors qu'il y a des menaces très réelles et très concrètes en face de nous. Nous sommes d'accord avec Spengler lorsqu'il voit dans le pacifisme et le mépris de l'armée un simple produit de la décadence, ce que les anciens savaient déjà. Les civilisations vieilles et fatiguées, à l'intérieur des murs artificiels qui séparent le cosmopolite, l'hédoniste apatride, autiste par rapport à la réalité, se permettent de dormir dans le pacifisme jusqu'à ce qu'un jour, sans crier gare, les nouveaux barbares (les barbares apparaîtront toujours à l'horizon) arrivent et fassent des montagnes de têtes coupées. Ils verront les veuves violées et des tours de cadavres s'élever avec les pacifistes qui les attendaient, portes et mains ouvertes et fleurs sur la tête.

Un vrai chrétien aime la paix, mais il n'est pas un fanatique (ni de la paix, ni de la guerre) et il aime la milice christique et les hommes qui s'y dévouent, car l'hidalgo chrétien sait qu'en de nombreuses occasions, la foi, la patrie et la paix dépendent existentiellement de cette milice. Saint Thomas d'Aquin, le grand exposant du catholicisme philosophique, explique clairement qu'il existe des guerres justes. Il n'y a pas d'autre choix que de faire la guerre, si le méchant existe, si le mal rôde.

Aujourd'hui, alors que tant d'idéologues se précipitent pour condamner Poutine, comme ils l'ont fait hier dans les cas de la Serbie, de la Syrie et de l'Irak, il convient de supprimer cette fausse idée du Pentagone et de tous ses chiens galeux et dressés : l'idée que seuls les Yankees et leurs franchises (OTAN, UE...) ont le droit de faire la guerre ou de la bénir. Le jour viendra où une civilisation chrétienne sera restaurée, restaurée à partir des deux méridiens éloignés, le méridien hispano-catholique à l'ouest en Espagne, et le méridien slave-orthodoxe à l'est de nos pays. Depuis les deux méridiens, embrassant la sphère terrestre dans les deux sens, la parole du Christ-Roi peut être entendue par les hommes. Un autre concept de civilisation, peut-être, un concept chrétien mais non puritain, un concept catholique et orthodoxe, est celui qui peut renaître des cendres, comme un germe de vie surgissant des ossements et des ruines, comme un rayon de lumière au milieu de la tragédie subie par nos frères slaves.

La guerre n'est pas toujours un péché. Saint Thomas fixe la justice comme critère. Pour qu'il y ait une guerre juste, il faut d'abord qu'il y ait une puissance publique pour la mener, un prince, dans le langage de son temps. Dans la Summa Theologiae, la guerre privée est condamnée. Le prince, sur terre, est un exécuteur de la justice divine.

[...] l'autorité du prince sous le commandement duquel la guerre est menée. Il n'appartient pas à l'individu privé de déclarer la guerre, car il peut faire valoir son droit devant une instance supérieure ; l'individu privé n'est pas non plus compétent pour convoquer la communauté, qui est nécessaire pour faire la guerre. Or, puisque le souci de la république a été confié aux princes, il leur appartient de défendre le bien public de la cité, du royaume ou de la province placés sous leur autorité. En effet, de même qu'il la défend légitimement avec l'épée matérielle contre les perturbateurs intérieurs et punit les malfaiteurs, selon les paroles de l'Apôtre : "Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, car il est serviteur de Dieu pour faire régner la justice et punir le malfaiteur" (Rm 13,4), de même il lui incombe de défendre le bien public avec l'épée de guerre contre les ennemis extérieurs. C'est pourquoi il est recommandé aux princes : Délivrez le pauvre et sauvez l'impotent des mains du pécheur (Ps 81,41), et Saint Augustin, pour sa part, dans le livre Contre Faust, enseigne: l'ordre naturel, adapté à la paix des mortels, postule que l'autorité et la délibération d'accepter la guerre appartiennent au prince. [II C.40. 1]

La deuxième condition est celle du motif valable. Tout caprice est exclu. Tout arbitraire est proscrit. La guerre motivée uniquement par le désir de pouvoir ou par la satisfaction de la concupiscence des princes ou des peuples n'est pas autorisée.

Deuxièmement, une cause juste est requise. C'est-à-dire que ceux qui sont attaqués le méritent pour une cause quelconque. C'est pourquoi saint Augustin écrit aussi dans le livre Quaest : Les guerres sont généralement appelées justes lorsqu'elles vengent des blessures ; par exemple, s'il y a eu place pour punir le peuple ou la ville qui néglige de punir l'outrage commis par les siens, ou pour restituer ce qui a été injustement volé [II C.40. 1.].

Il ressort clairement du texte qu'il existe une vengeance juste. S'il y a eu une infraction (matérielle, sanglante, ou même une atteinte à l'honneur), en toute justice on peut alors faire la guerre. Il y a également une justice dans la guerre lorsque le prince et ses conseillers observent des indices raisonnables qu'un ennemi, qu'il soit interne ou externe, va commettre un préjudice à leur égard. Cela irait à l'encontre de l'essence de la fonction du prince, qui est de veiller à la justice et à l'ordre, de rester les bras croisés et d'attendre un préjudice très probable.

La troisième exigence que le Docteur angélique pose est celle de l'intention juste :

Il est exigé, enfin, que l'intention des parties au litige soit droite, c'est-à-dire une intention visant à promouvoir le bien ou à éviter le mal. C'est pourquoi saint Augustin écrit également dans le De verbis Dom : "Chez les vrais adorateurs de Dieu, les guerres elles-mêmes sont pacifiques, puisqu'elles ne sont pas promues par cupidité ou cruauté, mais par un désir de paix, afin de réfréner le mal et de favoriser le bien. Il peut cependant arriver que, bien que l'autorité de celui qui déclare la guerre soit légitime et la cause juste, elle soit néanmoins illégale en raison d'une mauvaise intention. Saint Augustin écrit dans le livre Contre Faust : En effet, le désir de nuire, la cruauté de la vengeance, un esprit impitoyable et implacable, la férocité dans le combat, la passion de dominer, et autres choses semblables, sont, en justice, répréhensibles dans les guerres. [II C.40. 1].

Dieu nous a créés comme des hommes, non comme des anges. Le mal se niche parmi les hommes, et l'une des façons dont le mal peut se nicher est l'obscurcissement de nos cœurs. Même lorsque nous sommes aidés par des causes raisonnables et justes, et - à titre d'exemple - lorsqu'il est évident que nous avons été injustement attaqués sans raison, nous pouvons nous jeter dans le combat non plus avec un désir légitime de réparation du tort que nous avons subi, mais avec un désir sinistre et malin d'augmenter le mal dû à l'ennemi à punir. La colère, l'envie de causer plus de mal que ce qui est proportionnel à la punition, le désir irrépressible de faire du mal au-delà des causes et en dehors des voies appropriées, voilà ce qui nuit aux bonnes intentions de ses actions. On va à une guerre juste avec une bonne intention. Sans elle, la cause juste qui permet la guerre, ainsi que tous les antécédents qui justifient la rupture de la paix, sont réduits au statut de simples excuses. Et n'oublions pas que la guerre, si elle est juste, est menée au nom d'une paix supérieure, tout comme Dieu permet le mal au nom d'un bien supérieur. L'hidalgo chrétien est, dans un certain sens, pacifique lorsque son combat est subordonné à une paix plus élevée, plus durable et plus authentique.

Dans la même Question, à l'article 3, le Saint Docteur rappelle qu'il n'est pas licite de tromper l'ennemi (par des stratagèmes), et que même avec l'ennemi on doit respecter les pactes. Cela ne signifie pas lui révéler ses secrets, rendre ses intentions publiques :

"...personne ne doit tromper l'ennemi. En effet, il existe des droits de guerre et des pactes qui doivent être respectés, même entre ennemis, comme l'affirme saint Ambroise dans De Officiis.

Mais il existe une autre façon de tromper par les mots ou les actes; elle consiste à ne pas faire connaître notre but ou notre intention. Nous ne sommes pas obligés de le faire, car, même dans la doctrine sacrée, il y a beaucoup de choses qui doivent être cachées, surtout aux incrédules, de peur qu'on ne se moque d'eux, suivant ce que nous lisons dans l'Écriture : "Ne jetez pas ce qui est saint aux chiens" (Mt 7,6). C'est donc une raison de plus de dissimuler à l'ennemi les plans préparés pour le combattre. Ainsi, parmi les instructions militaires, la première place est accordée à la dissimulation des plans afin d'éviter qu'ils n'atteignent l'ennemi, comme on peut le lire dans Frontino. Ce type de dissimulation appartient à la catégorie des stratagèmes qui sont licites dans une guerre juste, et qui, à proprement parler, ne s'opposent pas à la justice et à la volonté ordonnée. Ce serait, en effet, un signe de volonté désordonnée que de prétendre que rien ne doit être caché aux autres [II C.40. 3].

Si garder des secrets ou ne pas tout révéler est quelque chose qui se fait - et peut et doit se faire - dans la doctrine sacrée, que dire de l'art militaire. À l'époque où nous vivons, dans ce qu'on appelle la "société de l'information", les États sont puissants non seulement en raison de leur portée économique, militaire et technologique, mais aussi en raison de leur capacité à obtenir des informations de leurs ennemis, de leurs rivaux et même de leurs partenaires et amis, et aussi en raison de leur capacité à les conserver.

Au sein des États, il existe une sorte de guerre privée qui, s'il n'y a pas d'effusion de sang, pourrait plutôt être appelée une querelle. Selon Thomas d'Aquin, elle implique toujours un péché - véniel ou mortel, selon le niveau d'excès dans lequel la personne est impliquée - et ceux qui, de manière juste et avec la modération qui s'impose, se limitent à se défendre contre les insultes, en sont épargnés. La politique des États démocratiques est une querelle permanente ("demogresca" est la façon dont l'écrivain Juan Manuel de Prada la décrit avec sa fine ironie). Tout le monde se dispute et s'enivre de passions désordonnées. Les politiciens d'aujourd'hui, chicaneurs professionnels, devraient écouter les mots de la Summa :

"...la querelle est comme une guerre privée qui a lieu entre des personnes privées, non pas en vertu de l'autorité publique, mais par une volonté désordonnée. Par conséquent, il implique toujours le péché (II C.41, 1).

Thomas d'Aquin fait une distinction entre la guerre, la querelle et la sédition. Dans la guerre: pour qu'il y ait une vraie guerre au sens propre et de caractère juste, il faut qu'il y ait un prince, c'est-à-dire une puissance publique qui, par ses moyens, recherche réellement la paix.

Dans une querelle, pour ne pas tomber dans le péché, seuls ceux qui se défendent avec raison et de manière proportionnée sont exonérés, car une querelle est comme une guerre, mais entre particuliers. Dans toutes les démocraties actuelles, nous vivons dans un état permanent de querelles. Les citoyens privés et les politiciens des partis (qui sont aussi des "partis" et ne représentent donc pas vraiment le peuple dans son ensemble ou l'État en tant que chose commune lorsqu'ils se disputent) sapent la paix dans leur "demogresca". Ils encouragent la guerre privée, la querelle qui, si elle entraîne une effusion de sang et une rupture irréversible de la coexistence, conduit à la guerre civile.

La sédition est conceptuellement différente de la querelle en général. Aujourd'hui, alors que l'on parle tant, dans cette malheureuse Espagne, du "crime de sédition", redéfini ad hoc pour plaire aux traîtres politiciens de Catalogne (avec leur double trahison, contre l'Espagne et contre une partie de celle-ci, la Catalogne), il vaut la peine de revenir à saint Thomas, qui est, en plus de tant d'autres choses, un maître dans la rigueur des définitions:

"...que les séditions sont des tumultes pour le combat, fait qui a lieu lorsque les hommes se préparent au combat et le recherchent. Elle en diffère aussi, en second lieu, parce que la guerre est faite, à proprement parler, avec des ennemis de l'extérieur, comme une lutte de peuple à peuple; la querelle, au contraire, est une lutte d'un individu contre un autre, ou de quelques-uns contre quelques autres; et la sédition, au contraire, a lieu, à proprement parler, entre les parties d'une foule qui se querellent entre elles; par exemple, quand une partie de la ville excite des tumultes contre l'autre. Par conséquent, puisque la sédition s'oppose à un bien particulier, à savoir l'unité et la paix de la multitude, elle constitue un péché particulier." [II C 42, 1].

Et en réponse à la première objection, il dit :

"On appelle séditieux celui qui provoque la sédition, et comme la sédition implique une certaine discorde, est séditieux celui qui provoque non pas n'importe quelle discorde, mais celle qui divise les parties d'une même multitude. Mais le péché de sédition n'est pas seulement dans ceux qui sèment la discorde, mais aussi dans ceux qui dissertent avec désordre entre eux".

Il est bien connu que les temps modernes ont convulsé et même éviscéré le système de la philosophie politique. La catégorie "guerre" a rempli tous les espaces, et l'amoralisme le plus grossier domine chaque type de lutte. Les agressions contre les États sont devenues des guerres privatisées, et les querelles privées et les séditions internes sont devenues, à leur tour, des armes avec lesquelles les puissances étrangères mettent à genoux des États souverains.

Regardez le cas lamentable de l'Espagne: comment les Anglais, les Français et les Américains ont-ils réussi à mettre cette nation à genoux, démunie et sans voix propre dans le concert mondial ? Depuis la guerre de succession elle-même, dans un premier temps, l'Espagne a été occultée, devenant une colonie de la France et, plus tard, une colonie des Anglais et des Américains. Depuis la guerre contre Napoléon, dans un deuxième temps, nous n'avons connu que des querelles, des tueries caïnites, des séditions. Toute notre énergie nationale a été gaspillée dans la haine de notre frère de sang et de notre compatriote. Aujourd'hui, alors que nous entendons si souvent parler de "guerres hybrides" dans lesquelles les grandes puissances s'immiscent dans la vie de nations rivales ou gênantes, et qu'il est considéré comme acquis que les "informations" ainsi que les groupes d'individus financés par l'étranger participent à ces guerres, nous devrions réfléchir et prendre en charge notre situation: dans ce monde infecté jusqu'à la moelle par le péché, il n'y a d'espoir pour les individus, les familles et les nations que si nous avons un haut degré de conscience de ce que signifie le Bien Commun. Fuir les querelles, dénoncer et poursuivre les séditieux, défendre avec courage ce qui nous revient de droit, et s'efforcer de faire de notre patrie un havre pour le Règne de Jésus-Christ. Si nous sommes également conscients que notre Patrie est très vaste, car elle comprend non seulement la péninsule ibérique et l'ensemble des îles, ainsi que les parties correspondantes de l'Afrique (dont certaines ont été cédées à la mauvaise époque), mais aussi l'Amérique, qui vibre encore de son Hispanidad, une Hispanidad castillane ou lusophone, alors et seulement alors nous commencerons à réparer tant de siècles d'iniquité.

19:29 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, guerre juste, thomas d'aquin, thomisme, philosophie, philosophie politique, théorie politique, polémologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 01 janvier 2023

Alexandre Douguine: Ordre katéchonique

Ordre katéchonique

Alexandre Douguine

Source: https://www.geopolitika.ru/article/katehonicheskiy-poryadok

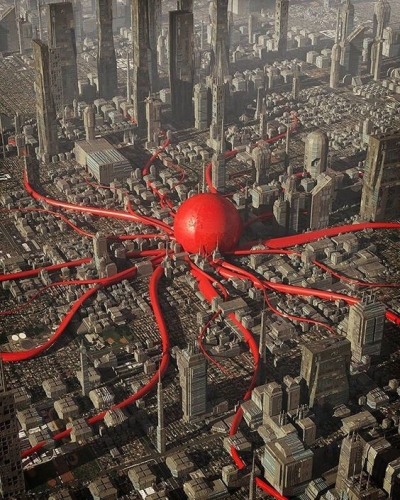

La Russie dans une bataille avec une civilisation du chaos

Si nous considérons le problème du chaos dans une perspective philosophique et historique, il devient tout à fait clair que l'Opération militaire spéciale (OMS) relève de la lutte de la Russie contre la civilisation du chaos, qui est, en fait, la "nouvelle démocratie", représentée par l'Occident collectif et sa proxy-structure enragée (l'Ukraine). Les paramètres de cette civilisation, son profil historique et culturel, son idéologie en général sont assez faciles à identifier. Nous pouvons reconnaître le mouvement vers le chaos dès la première rébellion contre l'orbitalité, la hiérarchie, le volume pyramidal ontologique qui incarnait l'ordre de la civilisation traditionnelle. En outre, le désir d'horizontalité et d'égalitarisme dans tous les domaines n'a fait qu'augmenter. Enfin, la "nouvelle démocratie" et le globalisme représentent le triomphe de systèmes chaotiques que l'Occident peine encore à contrôler, mais qui prennent de plus en plus le dessus et imposent leurs propres algorithmes chaotiques à l'humanité. L'histoire de l'Occident à l'époque moderne et jusqu'à ce moment est une histoire de la croissance du chaos - sa puissance, son intensité et sa radicalité.

La Russie - peut-être pas sur la base d'un choix clair et conscient - s'est retrouvée en opposition à la civilisation du chaos. Et ceci est devenu un fait irréversible et indiscutable immédiatement après le début de l'OMS. Le profil métaphysique de l'adversaire est généralement clair. Mais la question de savoir ce qui constitue la Russie elle-même dans ce conflit, et comment elle peut vaincre le chaos, compte tenu de ses fondements ontologiques fondamentaux, est loin d'être simple.

Quelque chose de bien plus sérieux que le réalisme

Nous avons vu que formellement, du point de vue de la théorie des relations internationales, il s'agit d'une confrontation entre deux types d'ordre: l'unipolaire (l'Occident) et le multipolaire (la Russie et ses alliés prudents et souvent hésitants). Une analyse plus approfondie révèle que l'unipolarité est un triomphe de la "nouvelle démocratie" et donc du chaos, tandis que la multipolarité, fondée sur le principe des civilisations souveraines, tout en étant un ordre, ne révèle rien sur l'essence de l'ordre proposé. En outre, la notion classique de souveraineté, telle qu'elle est comprise par l'école réaliste des relations internationales, présuppose elle-même le chaos entre les États, ce qui sape le fondement philosophique si nous considérons la confrontation avec l'unipolarité et le mondialisme comme une lutte précisément pour l'ordre et contre le chaos.

Évidemment, en première approximation, la Russie n'attend rien d'autre que la reconnaissance de sa souveraineté en tant qu'État-nation et la protection de ses intérêts nationaux, et le fait qu'elle ait dû affronter le chaos modéré du mondialisme pour y parvenir a été en quelque sorte une surprise pour Moscou, qui a entamé l'OMS avec des objectifs beaucoup plus concrets et pragmatiques. L'intention des dirigeants russes était uniquement de contrer le réalisme dans les relations internationales par le libéralisme, et les dirigeants russes ne s'attendaient pas ou même ne soupçonnaient pas une confrontation sérieuse avec l'institution du chaos - surtout sous sa forme aggravée. Et pourtant, nous nous trouvons dans cette même situation. La Russie est en guerre contre le chaos dans tous les sens de ce phénomène aux multiples facettes, ce qui signifie que toute cette lutte revêt une nature métaphysique. Si nous voulons gagner, nous devons vaincre le chaos. Et cela signifie également que nous nous positionnons dès le départ comme l'antithèse du chaos, c'est-à-dire comme le commencement qui en est l'opposé.

C'est le bon moment pour revoir les définitions fondamentales du chaos.

Les limites du chaos

Premièrement, dans l'interprétation grecque originale, le chaos était un vide, un territoire où l'ordre n'a pas encore été établi. Bien sûr, ce n'est pas à cela que ressemble le chaos moderne de la civilisation occidentale - ce n'est pas un vide, au contraire, c'est une explosion de matérialité omniprésente; mais face à un véritable ordre ontologique, il n'est, en effet, rien, sa signification et son contenu spirituel tendent vers zéro.

Deuxièmement, le chaos est un mélange, et ce mélange est basé sur la disharmonie, les conflits désordonnés et les affrontements agressifs. Dans les systèmes chaotiques, l'imprévisibilité prévaut, car tous les éléments ne sont pas à leur place. La dé-centricité, l'excentricité devient le moteur de tous les processus. Les choses du monde se rebellent contre l'ordre et tendent à renverser toute construction ou structure logique.

Troisièmement, l'histoire de la civilisation ouest-européenne révèle une inflation constante d'un degré de chaos, c'est-à-dire une accumulation progressive de chaos - comme un vide, une agression par mélange et fractionnement de particules de plus en plus petites. Et ceci est accepté comme le vecteur moral du développement de la civilisation et de la culture.

Le mondialisme est le stade final de ce processus, où toutes ces tendances atteignent leur plus haut degré de saturation et d'intensité.

Le grand vide nécessite un grand ordre.

La Russie dans l'OMS remet en question l'ensemble de ce processus - métaphysique et historique. Par conséquent, dans tous les sens, il parle au nom d'une alternative au chaos.

Cela signifie que la Russie doit proposer un modèle capable de combler ce vide croissant. De plus, le volume du vide est corrélé à la force et à la puissance intérieure de l'ordre qui prétend le remplacer. Un grand vide nécessite un grand ordre. En fait, elle correspond à l'acte de naissance d'Eros ou de Psyché entre le Ciel et la Terre. Ou le phénomène de l'homme comme médiateur entre les principaux pôles ontologiques. Nous avons affaire à une nouvelle création, à une affirmation de l'ordre là où il n'existe plus, là où il a été renversé.

Pour établir l'ordre dans une telle situation, il est nécessaire de soumettre les éléments libérés de la matérialité. C'est-à-dire faire face aux torrents d'un pouvoir fragmenté et fracturé, vaincre les résultats d'un égalitarisme porté à sa limite logique. Par conséquent, la Russie doit être inspirée par un principe céleste supérieur qui est seul capable de soumettre la rébellion chtonique.

Et cette mission métaphysique fondamentale doit être accomplie dans une confrontation directe avec la civilisation occidentale, qui est la somme historique de l'escalade du chaos.

Pour vaincre les puissances titanesques de la Terre, il est nécessaire d'être des représentants du Ciel, d'avoir une quantité critique de son soutien de leur côté.

Il est clair que la Russie moderne en tant qu'État et société ne peut prétendre être déjà l'incarnation d'un tel élément comique organisateur. Elle est elle-même imprégnée d'influences occidentales et tente de défendre uniquement sa souveraineté sans remettre en question la théorie du progrès, les fondements matérialistes des sciences naturelles du Nouvel Âge, les inventions techniques, le capitalisme ou le modèle occidental de démocratie libérale. Mais comme l'Occident mondialiste moderne refuse à la Russie toute souveraineté, même relative, il l'oblige à faire monter les enchères sans cesse. Elle se retrouve ainsi dans la position d'une société en rébellion contre le monde moderne, contre le chaos égalitaire, contre la croissance rapide du vide et l'accélération de la dissipation.

N'étant pas encore vraiment un ordre, la Russie a affronté le chaos dans une bataille mortelle.

Katechon - la troisième Rome

Dans une telle situation, la Russie n'a tout simplement pas d'autre choix que de devenir ce qu'elle n'est pas en ce moment, mais doit en conséquence prendre une position qu'elle est bien forcée de prendre par le hasard même des circonstances. La plate-forme pour une telle confrontation, dans les racines de l'histoire et de la culture russes, existe certainement. C'est avant tout l'orthodoxie, les valeurs sacrées et l'idéal élevé d'un Empire doté d'une fonction katéchonique, qui doivent être considérés comme un rempart contre le chaos [1]. Dans une mesure résiduelle, la société a conservé les concepts d'harmonie, de justice et de préservation des institutions traditionnelles - famille, communauté, moralité, qui ont survécu à plusieurs siècles de modernisation et d'occidentalisation, et surtout à la dernière époque athée et matérialiste. Toutefois, cela est loin d'être suffisant. Pour résister à la puissance du chaos de manière vraiment efficace, il faut un réveil spirituel à grande échelle, une transformation profonde et un renouveau des fondements, principes et priorités spirituels de l'ordre sacré.

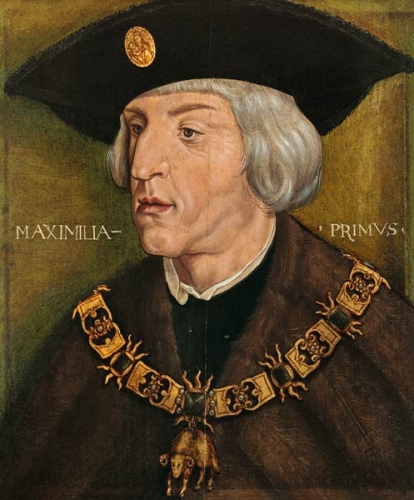

La Russie doit rapidement affirmer en son sein les prémices de l'ordre katéchonique sacré, qui s'est établi au 15ème siècle dans la continuité de l'héritage byzantin, et dans la proclamation de Moscou comme la Troisième Rome.

Seule une Rome éternelle peut s'opposer au flux tout à fait destructeur du temps libéré. Mais pour cela, elle doit elle-même être une projection terrestre de la verticale céleste.

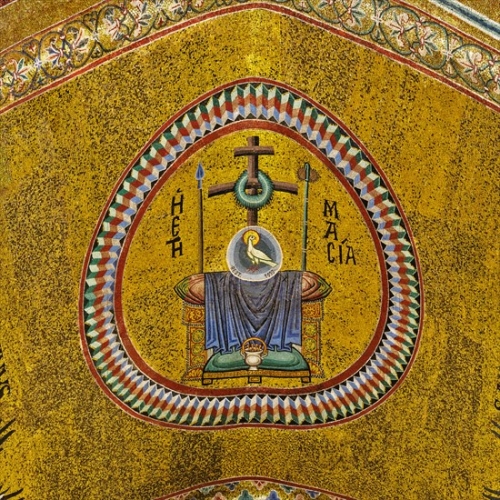

Etymasia

Dans l'art ecclésiastique, il existe un thème appelé "Trône préparé" -- en grec Etymasia, ἑτοιμασία. Cette iconographie nous montre un trône vide flanqué d'anges, de saints ou de souverains. Cette image symbolise le trône de Jésus-Christ, sur lequel il s'assiéra pour juger les nations lors de la seconde venue. Pour l'instant - jusqu'à la seconde venue - le trône est vide. Pas entièrement. La Croix est placée dessus.

Cette image fait référence à la pratique byzantine et romaine plus ancienne consistant à placer une lance ou une épée sur le trône au moment où l'empereur quitte la capitale, par exemple pour une guerre. L'arme montre que le trône n'est pas vide. L'Empereur n'est pas là, mais sa présence l'est. Et personne ne peut empiéter sur le pouvoir suprême en toute impunité.

Dans la tradition chrétienne, cela a été réinterprété dans le contexte du royaume des cieux et donc du trône de Dieu lui-même. Après l'Ascension, le Christ s'est retiré au ciel, mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Il est, et Il est le seul à être vraiment. Et son royaume "n'a pas de fin". Elle est dans l'éternité - pas dans le temps. C'est pourquoi les Vieux Croyants ont tant insisté sur l'ancienne version du Credo en russe - "Son Royaume n'a pas de fin", et non "il n'y aura pas de fin". Le Christ habite sur son trône pour toujours. Mais pour nous, mortels, terrestres, dans une certaine période historique - entre la Première et la Seconde Venue - elle devient imperceptible. Et comme un rappel de la principale figure absente (pour nous, l'humanité), la Croix est placée sur le trône. En contemplant la Croix, nous voyons le Crucifié. En pensant au Crucifié, nous connaissons le Ressuscité. En tournant nos cœurs vers le Ressuscité, nous le voyons se lever, revenir. "Le Trône préparé" est Son royaume, Sa puissance. Tant lorsqu'Il y est présent que lorsqu'Il s'en retire. Il reviendra. Car tout ceci est un mouvement au sein de l'éternité... En dernière analyse, Son règne n'a jamais été interrompu.

La Russie, qui entre aujourd'hui dans la bataille finale contre le chaos, se trouve dans la position de celle qui combat l'anti-Christ lui-même. Mais combien nous sommes loin de ce haut idéal, que la radicalité de la bataille finale exige. Et pourtant... la Russie est le "trône préparé". Il peut sembler de l'extérieur qu'il est vide. Mais ce n'est pas le cas. Le peuple russe et l'État russe portent les catéchumènes. C'est à nous aujourd'hui que s'appliquent les mots de la liturgie "Comme le Tsar qui élève tout". Avec un effort extraordinaire de volonté et d'esprit, nous nous chargeons du fardeau du Titulaire. Et cette action de notre part ne sera jamais vaine.

Contre le chaos, nous n'avons pas seulement besoin de notre ordre, nous avons besoin de Son ordre, de Son autorité, de Son royaume. Nous, les Russes, portons sur nous le "Trône des Préparés". Et dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de mission plus sacrée, plus élevée, plus sacrificielle, que d'élever le Christ, le Roi des rois, sur nos épaules.

Mais tant qu'il y a une Croix sur le trône. Il s'agit de la Croix russe. La Russie y est crucifiée. Elle saigne avec ses fils et ses filles. Et tout cela pour une raison... Nous sommes sur le droit chemin de la résurrection des morts. Et nous jouerons un rôle essentiel dans ce mystère mondial. Car nous sommes les gardiens du trône. Les soldats du Katechon.

Note:

[1] Douguine A.G. Genèse et Empire. MOSCOU : AST, 2022.

20:05 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, katechon, alexandre douguine, théologie, théologie politique, théorie politique, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 31 décembre 2022

Max Weber : science et désenchantement du monde

Max Weber : science et désenchantement du monde

Matteo Parigi

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/max-weber-scienza-e-disincantamento-del-mondo

Après des siècles de progrès scientifique et technique, les connaissances des gens ont diminué. Telle était la thèse, plus que jamais d'actualité, de Max Weber (1864-1920), le plus important sociologue allemand du 20ème siècle, considéré comme "le Marx de la bourgeoisie".

En décembre 1917, un an après la fin de la Première Guerre mondiale, Weber a prononcé à Munich une conférence intitulée Wissenschaft als Beruf (La science en tant que profession) d'où émerge une description éclairante de l'éthique scientifique dans la société moderne, ainsi que du rôle, ou plutôt de la responsabilité, qu'elle confie à ceux qui souhaitent la poursuivre. Soit dit en passant, tout au long de sa vie, Weber s'est longuement penché sur la rationalité et la rationalisation. Le premier concept exprime les modalités et la natura naturans immanentes aux actions sociales humaines. En fait, les quatre types classiques de rationalité sont les siens ; l'action humaine, selon la perspective sociologique, peut en fait être..:

Rationnelle par rapport au but = le sujet agit en choisissant les meilleurs moyens pour atteindre le but, en cherchant à évaluer toutes les conséquences.

Rationnelle par rapport à la valeur = agir de manière justifiée selon les croyances et les valeurs éthico-morales de l'individu, même au détriment de l'utilité calculée en termes matériels.

Traditionnelle = le sujet agit par habitude ; il n'y a pas de réelle conscience ou raison derrière l'éventuelle routine quotidienne.

Affective = le sujet est mû par des sentiments, des émotions ou d'autres influences non rationnelles.

La seconde, en revanche, représente pour Weber ce long processus qui a forgé le monde moderne, c'est-à-dire la sortie lente et progressive de l'humanité (Occident in primis) de la pensée magique et traditionnelle d'origine classique-médiévale. Dès les premières pages de L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Weber décrit avec une clarté limpide en quoi consiste la raison scientifique, la cause de la grande divergence culturelle de l'Europe par rapport au reste du monde. Car si des avancées scientifiques et artistiques ont été développées en Inde, en Égypte, en Chine, à Babylone, etc., dont les anciens Européens se sont également inspirés, "ce n'est qu'en Occident que la "science" a atteint, dans son développement, le stade auquel nous reconnaissons aujourd'hui la "validité" [1]".

Cependant, après des millénaires de progrès scientifico-techniques, l'humanité est devenue plus ignorante, en ce sens qu'elle nie, comme on dit. Weber lui-même décrit le processus comme étant tout sauf optimiste. Revenant à la conférence Wissenschaft, il explique avec acuité comment, en réalité, la rationalisation hypertechnologique imposée n'a nullement annulé le recours à la magie et à la foi superstitieuse : pour donner un exemple, toute personne prenant le tram aujourd'hui, à moins d'être un expert en ingénierie ou en transport, n'a aucune idée de son fonctionnement en termes techniques ; tout le monde se fie à l'habitude et à la conviction que le véhicule fait en quelque sorte son travail. Il en va de même pour la grande majorité des choses qui nous entourent. En revanche, un sauvage à l'état de nature a une connaissance réelle, totale et personnelle des techniques qu'il utilise pour assurer sa subsistance. L'homme moderne (moyen), contrairement au sauvage (mais il en va de même pour un petit entrepreneur européen du 13ème siècle) ne sait presque rien de son monde.

C'est là que réside le nœud du problème: la science moderne, loin d'avoir vaincu les superstitions et les idoles magiques du passé, est elle-même dotée de purs dogmes qui la contredisent. Ou plutôt, de nouveaux dieux émergent, ressuscités sur le cadavre du Dieu mort nietzschéen. La Raison déifiée a mis de côté le dialogue socratique avec elle-même, le logos. C'est la confirmation de l'avertissement de Chesterton :

"Lorsque les gens cessent de croire en Dieu, il n'est pas vrai qu'ils ne croient plus en rien: ils croient en n'importe quoi".

La contrepartie de la vraie religio de la mémoire augustinienne n'est pas l'absence de religion, de foi ; c'est l'apothéose des phantasmata (φάντασματα), les fausses idoles de la caverne comme les appelait Platon. La nouvelle technocratie scientifique est ainsi devenue le nouveau clergé ; les théories et les simples avis d'experts, qu'ils soient médicaux ou économiques, sont affirmés avec la même charge dogmatique qu'une bulle papale, même s'ils ont souvent tout sauf une certitude scientifique.

Il faut dire que, comme l'explique Weber, l'"intellectualisation et la rationalisation" exponentielles, si elles ne contribuent pas à une meilleure connaissance des conditions de vie, ont néanmoins permis un important virage copernicien :

"La conscience ou la foi que, si on le voulait, on pourrait à tout moment arriver à savoir [qu'on peut] maîtriser toutes choses au moyen du calcul rationnel [2]."

Cependant, immédiatement après, il ajoute : "Mais cela signifie le désenchantement du monde. L'humanité s'est emprisonnée dans une cage d'acier à l'abri de laquelle elle se protège de ses anciens ennemis : l'astrologie, la magie, l'alchimie, les mystères sapientiaux. Les victimes de sa propre répression violente, depuis l'époque de la Réforme qui massacrait les sorcières et brisait les normes éthiques qui défendaient le sacré. Ce n'est pas une coïncidence si nous assistons aujourd'hui au retour d'un tel type de connaissance (voir Giorgio Galli), car le rationalisme des Lumières a finalement été incapable de donner à l'homme la connaissance de la connaissance, le but ultime de la vie et des choses interconnectées. Le spécialisme avalutatif (wertfrei) dont Weber lui-même est un défenseur conscient, présuppose une renonciation au sens de la vie et à l'explication complète des phénomènes.

Tolstoï, cité par Weber, affirme que la mort n'a plus aucun sens pour l'homme, dans la mesure où la technologie et la science présupposent un progrès infini ; l'homme et son Dasein sont réduits à une simple juxtaposition infinitésimale d'un univers en perpétuel dépassement de soi. La mort, pour un univers qui a besoin de progresser, n'a aucun sens, c'est une interruption gênante. De même, nous ne pouvons plus nous sentir "pleins de vie": un ancien paysan pouvait obtenir tout ce que la vie avait à lui offrir dans son cycle organique et mourir sans l'angoisse de la suspension de quelque chose. Aujourd'hui, en revanche, l'esprit n'en saisit qu'une partie fragmentée, minimale et temporaire. Par conséquent, "puisque la mort est dénuée de sens, la vie de la culture en tant que telle l'est également [3]".

Enfin, le désenchantement wébérien se manifeste par la limitation inhérente de la science :

"Elle est dénuée de sens - citant Tolstoï - parce qu'elle ne donne aucune réponse à la seule question importante pour nous, êtres humains: que devons-nous faire? [4]".

Un remède à ce problème pourrait venir d'une "science sans hypothèses"; cependant, aucune discipline en soi ne peut s'en passer. Pour prendre un exemple, les médecins attachent une valeur positive à la préservation pérenne et inviolable de la vie en tant que telle. Il n'existe (heureusement) aucun médecin au monde qui laisserait une vie mourir sous sa surveillance ; mais l'hypothèse selon laquelle la vie en tant que telle est digne d'être préservée éternellement ne peut être expliquée en soi, et certainement pas par les "praticiens". Le problème existe donc et ne concerne pas tant le contenu, car il est vrai que la vie doit être maintenue et est sacrée, mais qui doit s'en occuper et comment ? Car, comme on l'a dit, les disciplines scientifiques contemporaines sont, par essence, incapables d'accomplir cette tâche. Et c'est là que la cage d'acier s'avère être glacée.

Le nœud gordien ne sera pas résolu par l'auteur. En fait, il est mort en 1920, à l'âge de 56 ans seulement, des suites de la grippe espagnole, après avoir participé en tant que délégué de l'Allemagne aux conférences de paix de Versailles. Il reste cependant l'écho d'un dilemme à peine murmuré :

"Personne ne sait encore qui, à l'avenir, vivra dans cette cage et si, à la fin... [il surgira] un renouveau des pensées et des idéaux anciens."

NOTES:

[1] M. Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, p.33, BUR Rizzoli, 2016

[2] M. Weber, La scienza come professione/La politica come professione, p.20, Einaudi, 2004

[3] Ibid p.21

[4] Ibid p.26

16:33 Publié dans Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rationalisation, sociologie, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, max weber |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 24 novembre 2022

La théorie du "nomos" chez Carl Schmitt : la géopolitique comme rempart contre le nihilisme ?

La théorie du "nomos" chez Carl Schmitt : la géopolitique comme rempart contre le nihilisme ?

par Ugo Gaudino

La production complexe de Carl Schmitt, aussi fascinante que labyrinthique, a apporté une contribution fondamentale à la compréhension du nihilisme et des processus de sécularisation et de neutralisation qui l'ont provoqué. Poussé par une volonté inexorable d'exorciser la crise et la négativité dans lesquelles plongeait l'Europe décadente du début du 20ème siècle, le juriste allemand affronte sans crainte la "puissance du Néant" - une expérience cruciale pour comprendre cette époque et pour rester dans la philosophie, comme Jünger et Heidegger l'avaient prévenu dans Au-delà de la ligne, en tentant d'opposer à l'horror vacui des solutions de plus en plus solides, concrètes et élémentaires, au cours d'un itinéraire intellectuel long, tortueux et à certains égards contradictoire.

1.

Intellectuel éclectique à la plume subtile et aux intérêts multiples, figure de proue des témoins mélancoliques de la crise d'une époque (celle de l'Europe des États souverains et de sa meilleure création, le fameux ius publicum europaeum), l'ambiguïté d'un personnage qu'on ne définit pas à tort comme "le sphinx de la science juridique allemande moderne" n'entame pas la grandeur de sa performance, fruit d'une vision du monde désenchantée qui tente d'apprivoiser le chaos sans prétendre le neutraliser complètement.

La force motrice de la production de Schmitt réside dans le fait qu'elle se situe dans le contexte de la crise de l'Europe du début du 20ème siècle, qui était autant historico-politique que logico-théorique. Nous tenterons ici d'éclairer le second aspect, en analysant les tentatives de l'auteur de traiter la crise du rationalisme moderne et la médiation entre Idée et Réalité. Face aux avancées menaçantes ouvertes par le nihilisme, Schmitt ne réagit pas en s'appuyant sur des procédures antithétiques et en construisant des édifices métaphysiques désormais obsolètes à l'ère de la technologie, ni en se vautrant dans le spleen comme de nombreux intellectuels séduits par le "Néant" : au contraire, le juriste de Plettenberg tente de forcer la crise, de la radicaliser en remontant à ses origines, en la déconstruisant et en essayant de saisir le moment génétique d'un nouvel ordre possible pour l'Occident décadent.

D'où la première phase de son parcours, celle du "décisionnisme", première tentative d'opposition au nihilisme. Partant de la conscience de l'origine contradictoire de la politique, fondée sur le co-partenariat originel de la violence et de la forme, Schmitt affirme l'indéniabilité de ses aspects entropiques et destructeurs. Une fois renversée toute prétention de médiation définitive entre l'idéal et le contingent de la part de la raison, la politique reste à la merci de cette fracture généalogique, dans une dialectique où la transcendance de l'Idée n'est jamais ontologiquement pleine mais imprégnée d'une absence originelle, immergée dans les sables mouvants de ce qu'on appelle "l'état d'exception" qui, par rapport à l'ordre, se présente comme une ombre et une éventualité pouvant le renverser à tout moment.

L'issue pour s'imposer à l'exception est identifiée dans la "décision", qui découle de Rien et tente de construire un édifice politico-juridique malgré ses fondations extrêmement fragiles: l'exception, aussi dangereuse soit-elle, est considérée de manière réaliste comme nécessaire pour donner naissance à l'ordre et le maintenir. Il s'agit d'une perspective aux antipodes des utopies des normativistes, qui négligent la possibilité que l'ordre puisse s'autodétruire et s'accrochent aveuglément à la règle, ignorant qu'elle ne vit "que dans l'exception", comme l'affirme la théologie politique. Celui qui décide de l'"état d'exception" est pour Schmitt le "souverain", entendu comme celui qui est capable de faire le saut de l'Idée à la Réalité et qui a le dernier mot sur ces situations liminaires dans lesquelles l'ordre est menacé par des crises graves qui peuvent bouleverser ses fondements.

Aussi suggestive soit-elle, la phase du décisionnisme semble excessivement liée à la catégorie de l'État moderne, dont le juriste semble profondément nostalgique (bien qu'il ne soit pas un "statolâtre" tout court comme certains voudraient le faire croire: l'État n'est qu'un "beau mal" produit par la culture européenne pour éviter la dissolution entr^aînée par les guerres civiles). Par conséquent, étant donné la crise du "Léviathan", dont Schmitt a été le témoin direct dans l'angoissante République de Weimar, les voies à emprunter pour neutraliser le "Rien" sont celles qui mènent à des instances pré-étatiques, qui ont survécu à la crise de la rationalité moderne - dont l'État était un produit - et dans lesquelles il faut chercher l'essence du "politique" après l'effondrement de l'État.

2.

Ainsi s'ouvre la deuxième phase de la pensée schmittienne, centrée sur la théorie des "ordres concrets": celle-ci, ancrée dans l'historicité et la spatialité concrètes, représente un pas en avant par rapport à la fluidité de l'"état d'exception" et un pont vers les réflexions ultérieures sur le nomos. Après avoir vaincu l'illusion étatique, Schmitt dirige sa loupe vers les Ortungen (lieux, ancrages locaux) des peuples, des sujets capables de décider de leur propre existence politique - et donc de la dichotomie "ami/ennemi" - même en allant "au-delà" de l'État.

De même que l'essence du politique est recherchée au-delà de l'État, de même le droit est désormais délié de l'État, qui a définitivement perdu le monopole de la politique que Weber lui reconnaissait : reprenant donc l'institutionnalisme de Maurice Hauriou et de Santi Romano, Schmitt en arrive à affirmer que les normes ne coïncident ni avec des universaux abstraits ni avec des décisions souveraines, mais constituent le produit de certaines situations et contextes socio-historiques dans lesquels s'articule le corps d'une nation. Cette évolution ordinamentaliste est une étape nécessaire dans la construction d'un édifice juridique détaché de l'État et fondé sur la concrétude d'une normalité qui ne dépend plus du prius de la décision - dans la mesure où elle est créée par le souverain - mais qui préexiste à la pratique d'un "moi social" sédimenté au fil du temps autour des coutumes et du ius involontarium. La décision finit par être complètement absorbée par des "ordres concrets" aux traits communautaristes, émotionnels et irrationnels qui semblent se rapprocher de la conception du Volk prônée par le national-socialisme, avec lequel Schmitt a entretenu une relation controversée durant ces années.

Dans les dernières années de Weimar, en effet, le juriste s'était fermement opposé aux mouvements extrémistes qui auraient pu mettre en danger la vie publique du Reich, au point de dénoncer l'inconstitutionnalité du parti nazi en 1930. Dans la vision schmittienne, le "gardien" de la Constitution n'était que le président du Reich, dont le rôle a été vigoureusement défendu jusqu'à l'avènement d'Hitler. Puis, principalement pour des raisons d'opportunisme de carrière plutôt que de prétendues affinités idéologiques, il devient membre du parti, dont il est cependant exclu en 1936, accusé de proximité avec les milieux réactionnaires, conservateurs et non aryens par Alfred Rosenberg.

Malgré l'hétérodoxie flagrante d'un catholique romain qui rejetait à la fois le racisme biologique et l'impérialisme forcené d'Hitler (dont son concept de Grossraum diverge), il est indéniable que Schmitt, dans ces années-là, a tenté, en vain, de rendre ses idées compatibles avec la doctrine nationale-socialiste. D'où l'intention ambitieuse, contenue dans l'essai de 1934 État, mouvement, peuple, d'esquisser un modèle constitutionnel pour le Troisième Reich, vu comme la réalisation possible de "l'ordre concret" dans lequel l'unité est assurée par la combinaison de ces trois éléments - probablement aussi dans le but de freiner les excès du Führer. Toutefois, ces analogies ne font pas de Schmitt un Kronjurist, mais démontrent seulement la volonté de l'auteur de s'affranchir de l'appareil théorique encore lié à la dimension étatique et la nécessité d'élaborer un novus ordo capable de servir de rempart contre le nihilisme.

La valorisation des coordonnées spatio-temporelles, l'exaltation du peuple et de l'élément terrigène, ainsi que les essais sur le droit international qui ont mûri au cours des années 1920 et 1930 ne sont donc pas à considérer comme des traits apologétiques du régime, mais plutôt comme un prélude à la théorie du nomos et à une nouvelle idée du droit dépourvue de caractéristiques abstraites et liée à la concrétude des événements historiques, dans laquelle elle se situe pour devenir un ordre et s'oriente pour façonner un environnement, ne fuyant pas l'historicité et la temporalité mais représentant plutôt un facteur qui les codétermine.

Une réflexion aux traits fortement géopolitiques qui semble neutraliser le "pouvoir du Rien" en valorisant l'élément spatial dans lequel placer l'idée politique, désormais loin de l'abîme de "l'état d'exception".

3.

Le terme nomos est employé dans son sens premier et remonte à la première occupation de la terre et à ces activités pratiques et sociales d'appropriation, de division et d'exploitation de celle-ci. Le droit est donc une unité d'ordonnancement et de localisation (Ordnung und Ortung) qui ne trouve pas son origine dans des instruments rationnels, mais pas davantage dans la décision que dans la conquête du territoire: le lien ontologique reliant la justice et le droit est situé dans la terre.